Rappelons que les Guilhem de Montpellier sont seigneurs en Languedoc, en ligne directe, d’une période qui s’échelonne sur environ deux siècles (985-1208). Hormis les deux premières gén&Géneacute;rations sur lesquelles nous allons revenir car elles attisent notre curiosité et motivent ces quelques lignes, nous sommes bien documentés sur leur filiation qui ne pose guère de problème.

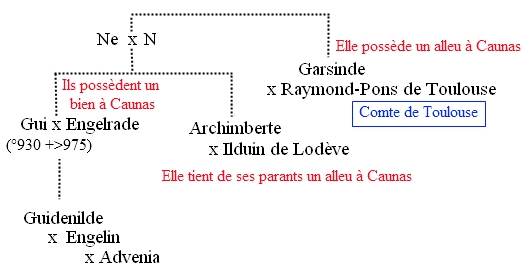

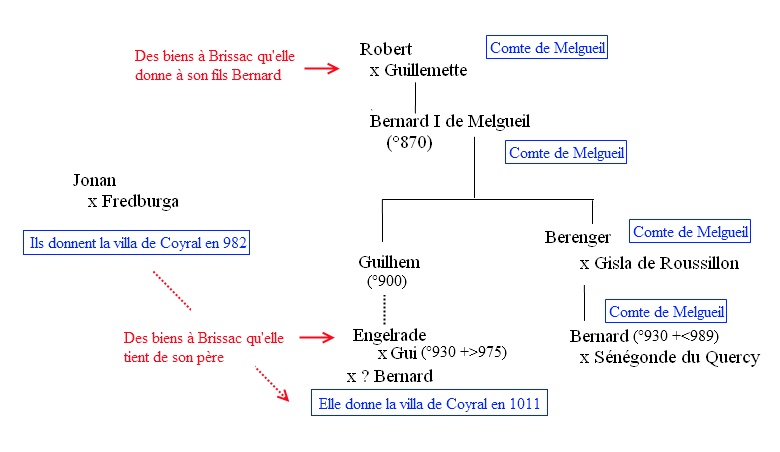

Désormais le schéma généalogique des premiers Guilhem s’établit ainsi :

Trudgarde n’est que la fille supposée de Gui et d’Engelrade dont les ancêtres ne sont pas connus. Le nom de Bernard donné au père de Guilhem-Bernard n’est qu’une présomption qui repose sur la double composition de celui de son fils. Quant à l’ascendance de Béliarde est totalement inconnue.

Les historiens semblent maintenant d’accord sur l’articulation de ces trois générations même si il y a eu autrefois débat.

Divers chercheurs ont plus ou moins récemment écrit sur les origines des Montpellier. Nous pouvons citer Jean Baumel [2] en 1969, Henri Vidal [3] en 1985 ou Christian Settipani [4] en 1988. Au cours du premier quart du vingtième siècle, deux érudits du Languedoc, J Rouquette [5] et C Guichard [6], ont croisé le fer à ce propos. L’un et l’autre présentaient des thèses différentes qui seront développées ci-après. Cette querelle d’experts a permis une réelle progression dans nos connaissances sur les premiers Guilhem.

Enfin, rendons hommage à Claudie Duhamel-Amado, la référence en la matière ! Cette historienne a eu le mérite d’avoir fait un point clair et précis sur la question dans un premier article datant de 1992 puis, dans le tome deux de « Genèse… », elle a minutieusement consigné les liens possibles entre les premiers Guilhem, puisque c’est ainsi que se nomment les seigneurs de Montpellier, et l’aristocratie méridionale, aussi bien dans le Languedoc que dans ses marges.

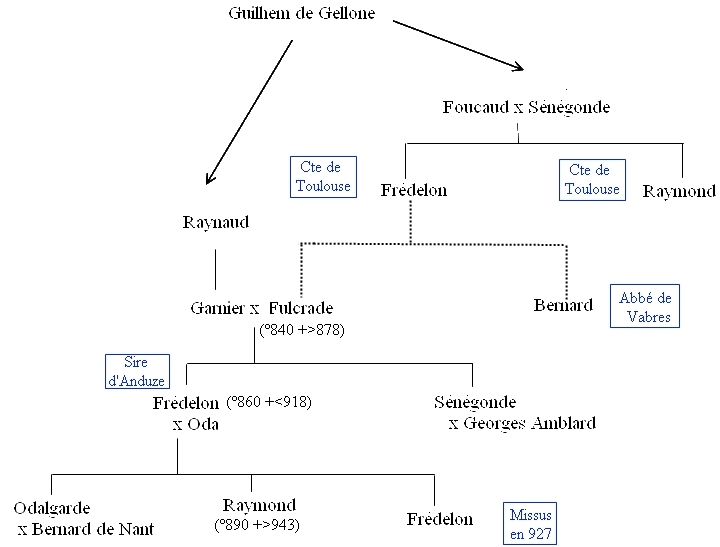

Pour terminer cette conclusion, rappelons que l’idée de l’ascendance guilhermide de ce lignage, qui s’appuie sur plusieurs facteurs dont l’onomastique, n’a jamais été mise en doute. Nous pouvons donc affirmer, sans grand risque d’erreur, que les Montpellier possèdent, dans leur stock d’ancêtres, Saint-Guilhem de Gellone qui, d’ailleurs, a fondé l’abbaye qui porte son nom à peu de distance de Montpellier. Le lien passe sans doute via les comtes de Melgueil.

Les deux premières mentions des Guilhem :

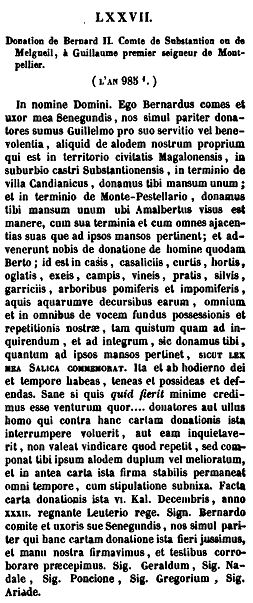

L’histoire des Guilhem de Montpellier débute par deux donations, l’une qui s’appuie sur un faux notoire du XIVe siècle (la Scriptura antiqua [7]) incorporé dans une compilation d’acte des évêques de Maguelone appelée Catalogus Episcporum Magalonensium rédigée vers 1340 par l’évêque Arnaud de Verdale et l’autre attestée par un document qui a sa place dans le cartulaire des Guilhem.

D’après la Scriptura Antiqua, un certain Wido (Gui) serait le bénéficiaire de la donation d’une terre devenue par la suite l’embryon de Montpellier. Le chanoine érudit J Rouquette, cité précédemment, rejetait en bloc cette éventualité et, par voie de conséquence, Gui comme souche des seigneurs de Montpellier. À l’opposé, l’abbé Clément Guichard était persuadé du contraire et s’était mis à la recherche des indices permettant de crédibiliser la Scriptura.

À leur suite, les historiens (Baumel, Vidal…) ont hésité, dénonçant les exagérations de l’abbé Guichard mais, finalement, tous ont reconnu la justesse de ses recherches et, tout en rejetant une partie de ses conclusion, chacun considère aujourd’hui le couple Gui et Engelrade comme la souche des Guilhem.

Donation des proches de saint-Fulcran :

D’après la Scriptura antiqua, l’évêque de Maguelone, Ricuin, inféode vers 975, une partie de la ville de Montpellier, à un certain Gui, sous la réserve de l’hommage et du serment de fidélité. La ville était formée de deux bourgs, Montpellier et Montpellieret, que Ricuin avait reçus de deux sœurs de Saint-Fulcran. Les raisons de la fabrication de ce faux ne sautent pas aux yeux de l’historien surtout que cet acte semble s’appuyer sur un fond de vérité. Jean Baumel (p 41) reconnaît que cette origine de Montpellier était répandue au début du XIVe siècle et se trouve relatée dans un passage d’une enquête des commissaires royaux en 1313, cité dans l’Histoire de la vicomté d’Aumelas et la baronnie du Pouget de l’abbé Delouvrier.

L’abbé Guichard a patiemment réuni les preuves de l’existence du Gui bénéficiaire de la donation et a convaincu la communauté historienne. Citons Jean Baumel qui écrit page 43 : « si je ne crois pas à la thèse de l’inféodation mais je pense que Gui considéré comme ancêtre de la dynastie a pu exister pour des raisons de généalogie mises en évidence par l’abbé Guichard, raisons que j’exposerai et qui me paraissent valables. » Premiers seigneurs de Montpellier connus, Gui ou Engelrade pourrait être des proches de Saint-Fulcran, évêque de Lodève de 949 à 1006, dont la famille est fort mal explicitée.

L’abbé Guichard a patiemment réuni les preuves de l’existence du Gui bénéficiaire de la donation et a convaincu la communauté historienne. Citons Jean Baumel qui écrit page 43 : « si je ne crois pas à la thèse de l’inféodation mais je pense que Gui considéré comme ancêtre de la dynastie a pu exister pour des raisons de généalogie mises en évidence par l’abbé Guichard, raisons que j’exposerai et qui me paraissent valables. » Premiers seigneurs de Montpellier connus, Gui ou Engelrade pourrait être des proches de Saint-Fulcran, évêque de Lodève de 949 à 1006, dont la famille est fort mal explicitée.

Arrêtons-nous quelques instants sur cet évêque qui a laissé une marque indélébile dans l’histoire de Lodève. La page « Généalogie de Saint Fulcran, évêque de Lodève » de Francis Moreau [8] résume les connaissances actuelles sur la famille de Fulcran et suggère en conclusion que l’ascendance du saint est un subtil mélange de haute aristocratie (Reicharistocratie) et de la noblesse locale.

Pour le chanoine Rouquette [9], trois certitudes peuvent être avancées sur Fulcran de Lodève :

- Il est né dans le "comté" de Lodève et sa mère se nomme Blitgarde ;

- Ses principale possessions sont dans le Larzac et le canton de Lunas ;

-

Il appartient à la famille de Roquefeuil.

J Rouquette tire l’essentiel ses convictions de l’analyse de la donation pro anima de Fulcran.

Le prénom de la mère de Fulcran, Blitgarde, est livré par un ses biographes, Pierre de Millau, abbé de Mazan et auteur de la Vita secunda. Ce texte est perdu et c'est Bernard Gui (évêque de Lodève 1324-1331) qui nous le rapporte : Ferturque genitrici ejus Bligardi nomine per noctem ostensa visio... Notons que d’autres auteurs suggèrent que la mère de Fulcran se nommait Eustorge.

Katsura [10], suivant en cela la Scriptura Antiqua, écrit que Fulcran descend par sa mère des comtes de Substantion mais le renseignement est vague et sans justification. Il s’agit peut-être de rappeler le souvenir d’un ancêtre lointain et glorieux comme par exemple Saint-Guilhem de Gellone.

Katsura [10], suivant en cela la Scriptura Antiqua, écrit que Fulcran descend par sa mère des comtes de Substantion mais le renseignement est vague et sans justification. Il s’agit peut-être de rappeler le souvenir d’un ancêtre lointain et glorieux comme par exemple Saint-Guilhem de Gellone.

C Settipani, conservant ce lien entre Fulcran et les comtes de Sustantion/Melgueil propose le schéma ci-contre

D’autres rapprochements plus convaincants ont été effectués avec les Anduze, les Roquefeuil et les Lodève… Francis Moreau juxtapose les anthroponymes Blitgarde et Udalgarde (prénom portée par l’épouse de Bernard de Nant) afin de respecter le lien de parenté entre saint Fulcran et Bernard (fils d’Udalgarde) évoqué dans le testament de l’évêque (consanguineus).

Blitgarde n’est pas un prénom rare mais Hélène Debax nous oriente astucieusement vers une bienfaitrice de l’église de Nîmes de la fin du IXe siècle. Rappelons aussi que la mère de Bernard-Pelet d’Anduze portait ce prénom caractéristique.

Notons encore que Fulcran/Foucaud/Fulcrade est un marqueur anthroponyme qui rappelle les Raymondain, grande famille dont son issus les comtes de Toulouse. Plusieurs ancêtres d’Udalgarde, grand-mère supposée du saint lodévois dans le schéma proposé ci-dessous, porte ce prénom caractéristique.Le schéma ci-dessous trace les grandes lignes des premiers Raymondains.

La donation de Bernard et de Sénégonde :

La seigneurie de Montpellier voit le jour le 26 novembre 985, lorsque le comte Bernard de Melgueil octroie au chevalier Guilhem, en échange de son dévouement, l'ancien territoire situé entre l'antique voie domitienne, le Lez et laMosson. Ses héritiers construiront sur leur nouveau fief un véritable bourg fortifié, doté d'un château et d'une chapelle qui deviendra la ville de Montpellier (LIM [11] n° 70). Le bénéficiaire de la générosité du comte de Melgueil est considéré aujourd’hui comme le fils de Gui et d’Engelrade. Evidemment, la question est de savoir à quel titre le comte Bernard confie ce Domaine à Guilhem...

Le stemma le plus fréquemment rencontré :

Le schéma généalogique le plus souvent présenté (entre autre sur Internet mais toujours sans référence) se rapproche du tableau ci-dessous. C’est aussi ce que rapporte Eugène Vasseur [12] dans ses compilations généalogiques.

Le nom du père d’Engelrada ne semble pas être connu avec une certitude absolue.demment, la question est de savoir à quel titre Bernard confie ce domaine à Guilhem.

L’apport de Claudie Duhamel-Amado :

Longtemps, les historiens ont soutenu que les premiers Montpellier sont de nouveaux venus sur la scène aristocratique, archétypes d'une chevalerie entreprenante cherchant à se hisser au niveau des plus nobles (thèse Rouquette). Ils ont d'abord pensé à une banale donation en fief : un seigneur récompense son vassal en lui donnant une terre. Plusieurs indices, découverts dans leur chaîne généalogique par Claudie Duhamel-Amado, permettent en fait de rattacher les Guilhems de Montpellier au plus haut rang de l'aristocratie régionale : à la famille des Guilhemides, les descendants du Guillaume historique et légendaire, le fameux saint Guilhem de Gellone cousin et compagnon de combat de Charlemagne[13].

Pourtant l’historienne, prudente, n’esquisse aucun schéma généalogique reliant Gui et Engelrada à un groupe particulier d’aristocrates. Toutefois, elle ouvre plusieurs pistes de réflexion :

-

Elle explique les raisons qui portent à croire que Gui et Engelrada sont le couple fondateur de la maison de Montpellier.

-

Elle confirme la proche parenté entre les premiers Guilhem de Montpellier et Saint-Fulcran.

-

Elle réaffirme une hérédité commune entre les seigneurs de Montpellier et les comtes de Melgueil.

-

Elle relie Gui et Engelrada aux maitres de la tour de Teulet dans la viguerie de Popian.

-

Elle propose un lien familial entre les Montpellier et les vicomtes de Lodève.

Enfin, elle suggère plus confusément des rapprochements avec les vicomtes de Clermont en Auvergne, ceux de Béziers et de Narbonne et, peut-être même, avec la famille comtale provençale.

Du probable au possible :

Débrouiller l’écheveau des ascendants des Guilhem de Montpellier n’est pas tâche facile, surtout lorsqu’il faut trier les parents de Gui et ceux d’Engelrada, même s’il est bien probable qu’un certain nombre d’ancêtres soient communs aux deux.

1. Le lien avec les comtes de Melgueil :

Trois indices forts inclinent à penser que la souche des Montpellier est issue de la famille de Melgueil :

-

La donation initiale de Bernard et Sénégonde, comte et comtesse de Melgueil, à Guilhem des alleux de Monte pestelario et Cardillargues en 975.

-

À une date indéterminée, proche de l’an 1000, Engelrade donne à Saint Guillem de Gellone (CG[14] n° 67) un bien autrefois tenu dans l’Agonès (à Brissac) par son père. Un siècle plus tôt, Guillemette, comtesse de Melgueil y tenait des droits qu’elle transmet à son fils Bernard en 899 (CM[15] n° III).

- Les noms des trois fils de Gui et d’Engelrade (Guilhem, Bérenger et Pierre) sont courants dans la famille de Melgueil

Doit-on penser que Gui ou Engelrada cousine avec Bernard, comte de Melgueil, marié à Sénégonde ? Nous ne trouvons pas de réponse formelle dans les écrits de madame Duhamel-Amado.

2. Le lien entre les Lodève et les Montpellier :

Engelrada et Archimberta, femme du vicomte de Lodève Ilduin, sont sœurs ou belle-sœur (GLM I p 103). Elles ont des droits sur une villa du nord du Bédérès qui appartenait aux parents d’Archimberte. En juin 986, donation d’Archimberte, à l'abbaye d'Aniane, de divers biens situés à Caunas près de Lunas et hérités de ses parents pour les âmes de son père, de sa mère, de son fils, de ses filles et de son mari Ildinon (An [16] n° 262 et GLM I p 105 et II p 157).

Peu avant 986, Engelrada et ses fils donnent, à saint-Sauveur d’Aniane, un manse à Caunas. Un Ilduin signe (An n° 268 et GLM I p 105).

st pas connue avec certitude et plusieurs thèses s’affrontent :

st pas connue avec certitude et plusieurs thèses s’affrontent :

-

Garsinde fille d’Ermengaud, comte de Rouergue et d’Adélaïs ; Cette proposition est notamment défendue par C Settipani [17] et JP Belmon.

-

Garsinde descendrait de la famille des vicomtes de Narbonne et serait fille d’Eudes et de Richilde ; Cette opinion est notamment défendue par J Caille [18] ( et possède la préférence de Francis Moreau) qui nous indique la filiation de Garsinde comme fortement probable.

-

Garsinde est fille de Garsie Sanche de Gascogne et d’Amina d’Agen. Ce sentiment fait l’objet d’un article de P Latour[19].

Il est donc difficile de tirer un enseignement de cette information.

3. La parenté avec Saint-Fulcran :

Claudie Amado défend encore l’idée d’une proche parenté entre Saint-Fulcran, évêque de Lodève, et les premiers Guilhem. Dans l’introduction de son article « Aux origines des Guilhem de Montpellier [20] », elle valide le travail effectué par l’abbé Guichard. Plusieurs points plaident en faveur de cette tradition :

-

Le fait, qu’en 988, dans sa « donation pro anima », Fulcran ajoute la mention d’un Guido défunt, qu’il associe à un autre frère, celui là dit germain et nommé Pons dans le service de prière recommandé aux moines de Saint-Amans de Lodève.

-

La propagation du prénom Engelinus dans la famille de Pons, frère supposé de Fulcran, prénom dont la racine (Engel) est identique à celui Engelrade.

-

Les alleux de Fulcran et ceux des Montpellier ne sont pas très éloignés (En particulier à Lunas et à Soubès).

Si le lien entre Fulcran et les Montpellier ne fait plus guère de doute, c’est le degré de parenté qui reste encore à découvrir. Ce sont forcément de proches parents pour que des prières pour le repos de Gui soient réclamées par Fulcran dans son testament.

Malheureusement, la famille du saint lodévois est elle-aussi méconnue même si les historiens et généalogistes proposent aujourd’hui plusieurs pistes qui pourraient être suivies (Voir site Francis Moreau).

4. Deux renseignements supplémentaires sur Engelrade :

Le surnom Aurucia est un cognomen latin utilisé dans un contexte wisigothique. Il est en vogue dans le lignage catalan mais aussi en relation avec les propriétaires de la tour agathoise d’Aumes qui semblait appartenir aux comtes de Carcassonne vers l’an 1000 (GLM II p 225).

C. Duhamel cite une Engelsendis (racine Engel du prénom d’Engelrade) mère de Gisalfredus Aurucius qui, en 1004, possède des biens près d’Agde (GLM I p 366).

D’après un acte du cartulaire de l’église cathédrale de Nimes (CN n° 6), un Gislafredus est exécuteur testamentaire d’un Ingilradus en 893 (GLM II p 156).

L’hypothèse d’une ascendance wisigothique d’Engelrada est nourri par les divers rapprochements que l’historienne tente de regrouper autour du surnom Aurucius et du prénom peu courant de Giscalfredus qui croisent la famille des « Engel » à plusieurs reprises. Deux siècles auparavant, une communauté wisigothique était installée dans le pays d’Agde et il n’est pas impossible Engelrade y puise une fraction de son ascendance.

Les connaissances actuelles sur le sujet sont trop lacunaires pour reconstituer cette partie des ancêtres d’Engelrada même s’il se dessine un chemin qui remonte vers les premiers comtes de Carcassone issus de Bellon.

Notons aussi ce Gislafredus frère d’Ansemond qui pourrait être le nœud caudal entre les descendants des comtes de Carcassonne et les wisigoths de Septimanie.

En décembre 1011, (CN n°108), Engelrada donne à l’église cathédrale de Nîmes des biens dans le Vaunage qui appartenait à sa mère. Son mari Bernard en aura l’usufruit. Ses trois fils, Guilhem, Bérenger et Pierre signent la charte, de même qu’un Ingelnus. C’est peut-être le fils de Pons et de Galburge. En tout état de cause, la racine « Engel » sur laquelle se construit leur prénom respectif prouve qu’ils appartiennent à une même famille.

Dans cette donation, E Magnou remarque que la villa de Coyral a été donnée quelques années plus tôt par Fredburga épouse de Jonan (CN n° 78). Un Folcherius et un Almerade sousignent la charte.

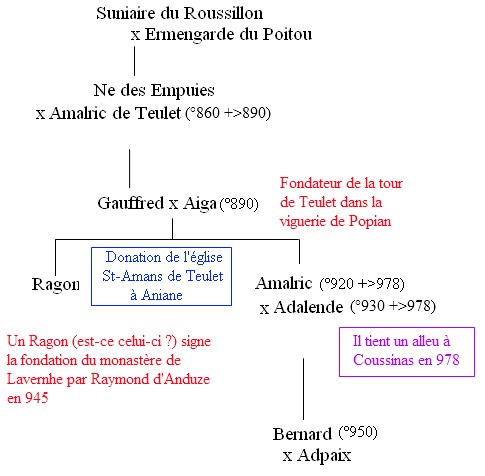

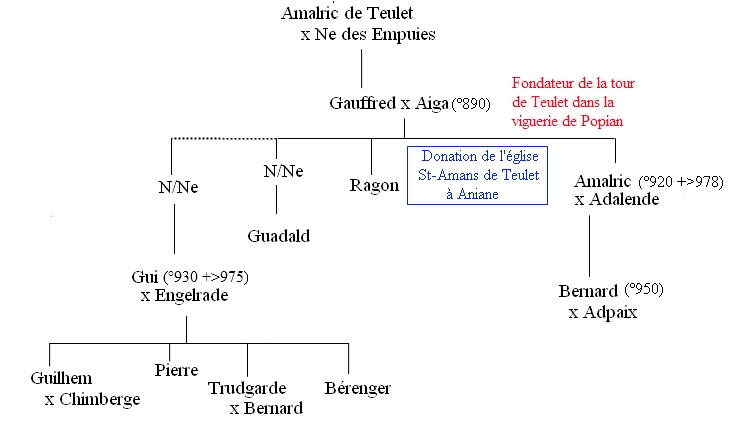

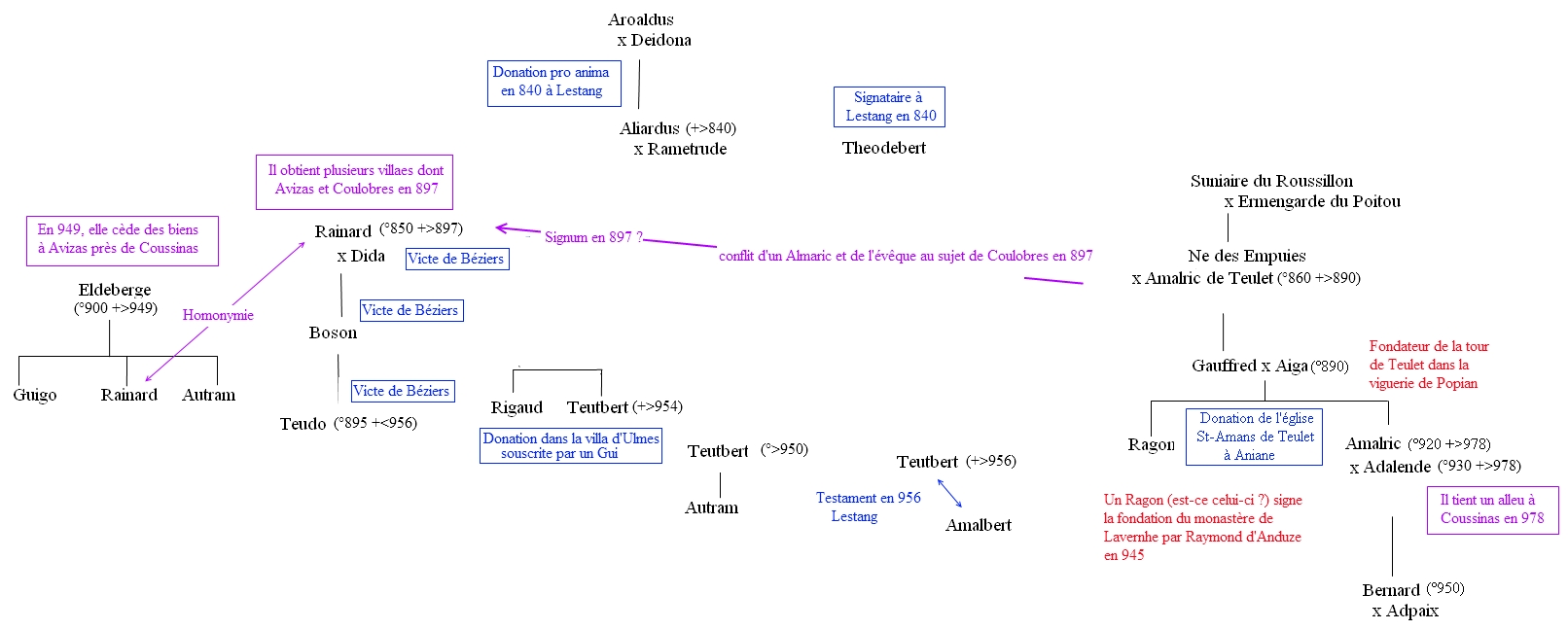

5. La parenté avec les maitres de la tour de Teulet :

Claudie Duhamel-Amado évoque une parenté de Gui et d’Engelrade avec les alleutiers de la tour privé de saint-Amans de Teulet [21] (Amalric, son frère Ragon et son neveu Gualdad).

Plusieurs donations nous renseignent patiellement sur cette famille dont le stemma ci-contre résume nos connaissances sur le sujet.

Ragon et Gui de Montpellier sont contemporains même si le premier pourrait être l’aîné d’une dizaine d’année. C. Duhamel-Amado se base sur une guirpitio de 1022 (An n° 264) pour déduire leur parenté. En effet, le 16 ju illet de cette année là, Guilhem et son épouse Chimberte, Bernard Guilhem et Béliarde, ainsi que leurs enfants nommés Guilhem, Pierre, Bernard et Pons restituent l’église de Saint-Amans à l’abbaye d’Aniane ce qui correspond au leg qu’Almaric réservait à son frère Ragon dans son testament presque cinquante ans plus tôt (An n° 275). En conclusion, Gui pourrait donc être le neveu de Ragon par les hommes et par les femmes.

illet de cette année là, Guilhem et son épouse Chimberte, Bernard Guilhem et Béliarde, ainsi que leurs enfants nommés Guilhem, Pierre, Bernard et Pons restituent l’église de Saint-Amans à l’abbaye d’Aniane ce qui correspond au leg qu’Almaric réservait à son frère Ragon dans son testament presque cinquante ans plus tôt (An n° 275). En conclusion, Gui pourrait donc être le neveu de Ragon par les hommes et par les femmes.

Selon l’historienne, Amalric I aurait épousé une fille des comtes d’Empuries et une de ses sœurs nommée Trudgarde aurait épousée Gauffred d’Empuries (ce qui expliquerait le prénom de Gaucfred porté par le fils d’Almaric I).

L’ascendance d’Amalric n’est pas connue mais elle est probablement de haute noblesse et les historiens du Languedoc évoque souvent les Anduze.

Ragon (ou un homonyme) est un des témoins de la fondation du monastère de Lavernhe par Raymond d’Anduze en 945.Amalric est un prénom associé à l’anthroponymie anduzienne. Vers 1000, Amalric de Claret et son frère Almerade donne à Aniane…(An n° 132).

Enfin, un lien entre les Almaric et les vicomtes de Béziers se pourrait éventuellement se déduire de l’étude de leurs biens respectifs qui se situent souvent dans les mêmes lieux (ils se superposent d’après C. Amado).

En juillet 897, un Rainard, illustrem virum […] ejusdem comitatus vicecomitem, procède à un échange avec l’évêque de Béziers. L’un des souscripteurs se nomme Amalric (LN [22] n° 4), homonyme de cet autre Amalric qui tenait 70 ans plus tard la tour de Teulet, des vignobles à Coussenas et les dîmes de l’église Sainte-Brigitte [23].

Plusieurs Teutbert ont été repérés dans la région de Popian et Lestang à l’époque qui nous intéresse. Leur étude prosopographique n’a pas permis de mettre en évidence de liens familiaux avec les Amalric mais il est bien possible qu’ils cousinent…

6. Une relation avec les vicomtes de Clermont ?

Dans le chapitre des Lunas (GLM II p 157), C. Duhamel-Amado signale une parenté entre les Lunas dont le marqueur anthroponymique est Astor, les Montpellier et la branche auvergnate des vicomtes de Clermont (Eustorge marié Arsinde à et leur fils Robert). On appréciera les ressemblances onomastique Astor/Eustorge mais nous remarquons toutefois que les mentions d’Astor de Lunas à notre disposition sont plus tardives que la période analysée dans ces quelques pages.

Quoi qu’il en soit, les Lunas possèdent des intérêts à Montpellieret [24], et nous avons déjà remarqué qu’Engelrade détient des terres à Caunas dans les environs de Lunas. Là encore, nous ne savons pas comment s’établit le lien de parenté, s’il passe par Gui ou par Engelrade. L’universitaire semble pencher pour Gui… Elle écrit : « Nous avons relevé des exemple d’échanges matrimoniaux entre l’Auvergne et le Languedoc, notamment entre cette lignée vicomtale auvergnate issue de Robert (I) fils d’Eustorgius et frère d’Eustorgius et les premiers Guilhems de Montpellier (niveau générationnel de Guido père de Guilhem I et époux d’Engelrade Aurucia) ». (GLM II p 157)

Entre Robert de Clermont, né vers 885 et Gui de Montpellier, nous n’avons guère plus que deux générations d’écart possible avec, pourquoi pas, possibilité d’un relais avec les Lunas dont les ancêtres, à cette époque, sont totalement inconnus.

En conclusion :

Les ouvrages précités ouvrent de réelles perspectives pour déterminer plus précisément l’ascendance des seigneurs de Montpellier. D’ores et déjà, plusieurs points semblent acquis :

* Les liens avec les Almaric de Teulet dans la viguerie de Popian.

* Le lien avec les comtes de Melgueil

* La parenté avec les vicomtes de Lodève et Saint-Fulcran.

Toutefois, les documents manquants, que madame Duhamal-Amado ne peut que suppléer en partie, et l’impression de mariages endogamiques contrarie le jeu subtil de la reconstruction familiale.

Il y ajoute la mention d’un Guido défunt, associé par Fulcran lui-même à un autre frère, celui là dit germain et nommé Pons dans le service de prière recommandé aux moines de Saint-Amans de Lodève.

[2] Histoire d'une seigneurie du midi de la France Jean Baumel T1 Naissance de Montpellier (985-1213).

[3] Aux origines de Montpellier 1985 H Vidal Bulletin historique de la ville de Montpellier n°5

[4] Les origines des seigneurs de Montpellier Christian Settipani Histoire et Généalogie, annales de généalogie et d'héraldique n° 16 (1988), p.41-50.

[5] J Rouquette

[6] Abbé Clément Guichard : érudit languedocien de la première moitié du XXe siècle. Ses notes à ce sujet n’ont jamais été publiées bien que Rouquette lui ait proposé les colonnes de la revue qu’il dirigeait.

[7] Scriptura Antiqua : vieux document découvert par Arnaud de Verdale (évêque dès 1399) dans les archives de Maguelone qu’il a intégré dans le Catalogus Episcoporum Magalonensium.

[9] Où est né Fulcran ? j Rouquette Histoire du diocèse de Maguelone 1913-1914

[10] Serments, hommages et fiefs dans la seigneurie des Guilhem de Montpellier Hideyuki Katsura Annales du Midi n° 104

[11] Cartulaire des Guilhem de Montpellier désormais LIM

[12] Les ancêtres de trois seigneurs rouergats Eugène Vasseur

[13] Le Monte pestelario devient Montpellier (l'Espress) par Rosso Romain, publié le 25/11/1999

[14] Cartulaire de Gellone désormais CG

[15] Cartulaire de Maguelonne désormais CM

[16] Cartulaire d’Aniane désormais An

[17] Le midi carolingien C Settipani

[18] Vicomtes et Vicomté Jacqueline Caille Annexe p 40

[19] A propos de la comtesse Garcende Annales du Midi P Latour

[20] Aux origines des Guilhem de Montpellier (Xe-XIe siècle). C Duhamel-Amado Etudes sur l’Hérault 1991-1992

[21] Viguerie de Popian

[22] Livre noir désormais LN

[23] Lire à ce sujet l’article de Laurent Schneider : In regno Septimanie, in comitatu et territorio biterrensi p 7 et note 6 et 7

[24] Congrès FL Mai 1991

Commentaires

genealogie ansemund

Bonjour Hélène et Thierry,

Voilà, je travaille sur une généalogie et je bloque un peu, mais je vois que vous avez des liens avec celle ci.

une première qui avance l'hypothèse d'une suite entre Witiza et l'un de ses fils Ardabast, puis Ansemund comte de melgueil, nimes, beziers, adge, et enfin une succession entre celui ci et aigulf son fils comte de melgueil et son frère Witiza (benoit d'aniane)

https://www.henrydarthenay.com/2023/08/du-roi-wisigoth-witiza-a-ansemund...

ensuite une généalogie plus détaillée en trois parties, mais dont l'origine est ansemund e vallespir (marié à quixil d'ampurie)

https://www.henrydarthenay.com/2020/08/genealogie-breve-medievale-assali...

la généalogie semble tenir, il peut y avoir des erreurs, pour ansemund et sentill ça tient, vérifié sur pas de documents,

ce qui apparait ç'est bien cette histoire de villa cuminiaco ou ansemund et gisclafred sont copropriétaires si l'on veut, et je me pose une question entre autres, est ce que les bellonides ne proviendraient pas d'un des fils de aigulf comte de melgueil ou bien un des fils d'Ardabast resté dans le comte du Razes ou Carcassonne. Comme Ardabast était roi de septimanie. Carcassonne lui appartenait, regardez bien le premier lien ça pourrait expliquer cela.

ensuite j'ai d'autres documents,

Pour le vallespir, il devient le castelnou, le fenouillèdes et le peyrepertuse appartiennent aux descendants d'ansemund de vallespir. mais ils ont aussi des domaines à ganges en tant que barons.

mais aussi à Brissac au chateau, (qui semble être en copropriété avec les roquefeuil. il y a un litige), au final est ce que les bellonides ne sont pas de la même famille que les descendants d'Ansemund. (Un des fils de Witiza (frère d'ardabast) se nommait Olemund ou ansemund.

Merci de jeter un oeil que je sais avisé et dites moi s'il y a des erreurs et ce que vous pensez des hypothèses , merci beaucoup pour votre travail qui m'a permis de m'y retrouver un peu, dans la multitude de documents, merci bien cordialement H-P G-A je vous laisse mon adresse henry.arthenay@hotmail.fr

bravo pour cet article

Tres bel article. Merci pour toutes ces explications !

Guillem III

D'après l'ouvrage d'Albert Fabre (Histoire de Montpellier, 1897), en page 39, Guillem III, époux de Béliarde, était le fils d'un certain "d'Azulaïs", et non de Guillem II. Pouvez-vous en dire plus sur les raisons de cette affirmation de l'auteur?

Bien amicalement

Albert

Guilhem II, époux de Béliarde

Avant Guilhem V fils d’Ermengarde, les preuves directes de la filiation des premiers Montpellier manquent et il faut se contenter de présomption mais il faut insister sur le fait que ce sont des historiens qui s’appuient sur un travail minutieux qui fournissent les pistes.

- D’après la Scriptura Antiqua, en 949, Guy, vassal du comte de Melgueil, est donataire de Ricuin, évêque de Maguelone. Il reçoit les domaines de Montpellier et Montpellieret donnés par deux sœurs de Saint-Fulcran, évêque de Lodève, qu’elles tiennent de leur mère, sœur du comte de Melgueil. Il est possible que les terres offertes soient reprises en fief par un proche des donatrices. Cette charte est un faux (l’évêque de Maguelone se ne nommait pas Ricuin à cette date) mais elle peut s’appuyer sur la réalité (cartulaire de Maguelone).

- En 985, Guilhem reçoit de Bernard et Sénégonde, comte et comtesse de Melgueil, un manse situé à Candillargues et un autre à Montpellier (LIM 70).

- Engelrade, veuve de Guy, fait donation à l’abbaye d’Aniane d’un manse situé à Caunas (fin du Xe siècle). Ces trois fils Guilhem, Béranger et Pierre signent (An 268).

- Engelrade, veuve de Guy, fait donation d’une terre ayant appartenue à son père à l’abbaye de Gellone (fin du Xe siècle). Ces trois fils Guilhem, Bérenger et Pierre signent (Gel 67).

- En 1006, Saint-Fulcran, dans son testament, cite ses frères Arenfredus et Pons et un certain Guy dont il avait reçu des vignes.

Nous tirons de ces cinq actes qu’un Guy né au plus tôt vers 920, mari d’Engelrade, a eu au moins trois fils dont Guilhem. Cette hypothèse est renforcé par le fait que Guilhem V de Montpellier fils d’Ermengarde est coseigneur de la ville avec ses cousins Guilhem Liacans et Bérenger de Tourbes. Guy est un proche (parent) de Saint-Fulcran. Le prénom Guy se propage dans cette famille.

- En 1019, deux Guilhem sont présents à la fondation de l’abbaye de Saint Géniès les Mourgues (Gallia Christiana).

- En 1025, la présence de Guilhem et de son « nepos » Guilhem Bernard sont présents à l’élection de la première abbesse de ce monastère (HGL V).

- Avant 1022, Guilhem et sa femme Chimberte, Guilhem Bernard et sa femme Béliarde et sa mère Trudgarde donnent un manse à l’abbaye de Gellone (GEL 144).

- En 1022 Guilhem et sa femme Chimberte, Guilhem Bernard et sa femme Béliarde et leurs enfants : Guilhem, Pierre, Bernard et Pons rendent l’église de Saint Amans de Teulet à Aniane (An 264 et 320).

En conclusion, Guilhem I de Montpellier, fils de Guy et d’Engelrade, marié à Chimberte, a une sœur ou une belle sœur Tudgarde (mariée à un Bernard). Guilhem I n’ayant probablement pas eu d’enfant adopte celui de Tudgarde, le fameux Guilhem II Bernard.

- Vers 1050, Guilhem fils de Béliarde reçoit hommages (LIM 480 ; 480 ; 529).

- Vers 1076, Serment pour le Pouget …Vilelmum, filium Ermenjardis… (LIM 484).

- Vers 1085 paix entre le comte de Melgueil, le seigneur de Montpellier et les Aimoins. Mention du père de Guilhem V nommé Bernardus Villelmus (LIM 58).

Guilhem III est cité dans divers actes jusqu’en 1069. Après cette date, son neveu Guilhem V fils de Bernard Guilhem IV et Ermengarde devient le nouveau seigneur de Montpellier

Les historiens pensent que

- On peut rapprocher les Guilhem des comtes de Melgueil. Le chemin pour y parvenir peut différer d’un auteur à un autre. Engelrade ou son mari sont les deux pistes à suivre.

- C Amado lie Guy d’Aumelas aux seigneurs de Saint Amans de Teulet.

- Trudgarde est un prénom qui se retrouve antérieurement chez les vicomtes de Narbonne et les comtes du Roussillon (Les noces du comte p 125)

On peut encore penser que Blitgarde, mère de Saint Fulcran et sœur du comte de Melgueil si nous croyons la Scriptura Antiqua , née vers 900, appartient probablement à la même famille que l’épouse d’Almerade d’Anduze elle aussi prénommée Blitgarde et plus jeune d’une génération.